最新記事:2014年10月15日更新

【女子力UP最新入浴法③ 】しっかり整え「腸内美人」

2014年10月15日更新

「脳をもたない動物は存在するが、腸をもたない動物はほとんど存在しない」

と教えてくださったのは、慶應義塾大学先端生命科学研究所(山形県鶴岡市:以下先端研)の福田真嗣特任准教授。

なるほど。生きることは食べること。

とかく秋に刺激される食欲というプリミティブな欲求は、

「生きることの根源なんだなあ」と実感しました。

「私たちの腸内には重さにして1.0~1.5kg、少なくとも160種類以上でおよそ100兆個の腸内細菌が生息しています」

と、うかがいさらにビックリ。

腸には免疫細胞全体の60~70%が集中していて、全身の恒常性維持に重要な役割を担っているとのこと。

腸内環境を良好に保つことが健康維持に貢献すること、

さらには肥満と腸内細菌の関連も報告されているってことは......?

ずばり、

「腸内環境バランスは女子力に直結!」

納得でしょう?

腸内細菌は、加齢に伴いビフィズス菌などの「善玉菌」の比率が少なくなり、ウェルシェ菌などの「悪玉菌」が増えてくるそうです。

バランス改善のカギとなるのは食生活だとわかってきています。

腸内環境のバランスを若々しく保つには、摂取する食品の種類を多くし、食物繊維や発酵食品を積極的にとることが効果的。

栄養価の高い多様な旬の食材がそろう秋。

腸内環境を考えるには、うってつけの季節ではないでしょうか。

さて、お風呂の話に進みましょう。

今回のポイントは、おなかにやさしい入浴法。

それは、

「食事の前後30分は入浴しないこと」。

入浴の温熱効果は血流を促進し、末梢に血液を送り込みます。

食事の前後にお風呂に入ると胃や腸に血液が十分に集まっていない状態になってしまいます。つまり、効率的な消化吸収が妨げられるわけです。

腸内細菌はヒトが摂取した栄養の一部を利用して生活していますから、消化吸収が妨げられると腸内での彼らの生活環境も変化してしまいます。

そうなると腸内細菌がきちんと機能せず、からだにとって良くない状況になる...、という負のスパイラルに陥ってしまうことも考えられます。

なにより、いただく食材はもともと生命。

「ありがとう」ってきちんと消化して感謝するのがカッコイイって思うんです。

ご家庭で使える入浴剤、またスーパー銭湯でもおなじみになってきた人口炭酸泉。その顕著な温熱効果はみなさんもご存知かと思います。

ご家庭で使える入浴剤、またスーパー銭湯でもおなじみになってきた人口炭酸泉。その顕著な温熱効果はみなさんもご存知かと思います。

しゅわしゅわと肌にまとわりつく気泡も楽しいですよね。

今回ご紹介するのは、二酸化炭素泉。通称は「泡の湯」。

療養泉の定義では、1kgあたりに遊離炭酸が1000mg以上含まれていることとなっています。浴用での適応症は末梢循環障害、冷え性、自律神経不安定症。温まりの仕組みは、皮膚から吸収された炭酸ガスが毛細血管や細小動脈を拡張し、血液循環を良くするので、低い温度でも入浴中に体温をあげてくれることです。

さらに、飲んでもすごいんです。適応症は胃腸運動機能の改善。胃の粘膜の毛細血管拡張作用があり、胃のぜん動運動も促すことが知られています。

つながってきましたねぇ...。「腸内美人」。

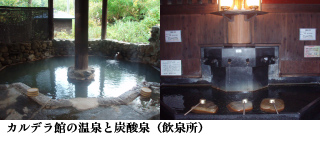

ヨーロッパ(非火山)には多い二酸化炭酸泉ですが、火山大国でもある日本にはそれほど多くありません。代表的なのは肘折温泉(山形県)、長湯温泉(大分県)でしょう。 肘折はカルデラ温泉館で飲むことができる冷鉱泉が印象的。こちらは他のミネラルがそれほど多くないので飲みやすいタイプです。湯治客でにぎわう旅館街は炭酸水素塩泉で、春から秋に地元の食材が販売される朝市が人気です。豪雪地帯なので、冬場のアクセスは道路の両側2mにもなる雪のアーチを抜けてようやくたどり着けます。僕としては、深々と降りつもる雪と静寂に包みこまれる冬場にもぐっと惹かれます。地場のにごり酒もまたたまりません(またお酒の話ですみません)。

肘折はカルデラ温泉館で飲むことができる冷鉱泉が印象的。こちらは他のミネラルがそれほど多くないので飲みやすいタイプです。湯治客でにぎわう旅館街は炭酸水素塩泉で、春から秋に地元の食材が販売される朝市が人気です。豪雪地帯なので、冬場のアクセスは道路の両側2mにもなる雪のアーチを抜けてようやくたどり着けます。僕としては、深々と降りつもる雪と静寂に包みこまれる冬場にもぐっと惹かれます。地場のにごり酒もまたたまりません(またお酒の話ですみません)。

一方、長湯は芹川沿いにある露天「ガニ湯」がシンボル。

着替える場所もありませんが果敢に挑戦してください。

炭酸1000mg/kgを超えているのはラムネ温泉館。こちらはミネラルも多く含まれているので、飲むと苦味を感じることができるでしょう。

長湯で食べてほしいのはえのは(やまめ)とムカゴごはん。焼酎の温泉割りもお試しあれ(また・・・略)。

飲食店では地元食材を使ったD級グルメ(Dはデリシャス)も提供されているので要チェック。

竹田市が始めた日本初の「温泉療養保険制度」を活用すれば、よりリーズナブルに滞在できますよ。

注:すべての温泉が飲泉できるわけではありません。飲泉許可のあるものを、衛生的かつ新鮮な状態で飲むことが重要です。飲んではいけない禁忌症もありますから、飲泉場にある温泉分析表や飲泉に関する注意書きを確認してから飲みましょう。

「○○美人」のエビデンスづくりを目指して

私たち日本健康開発財団温泉医科学研究所は、開設以来「温泉地滞在が心身にもたらす影響」をテーマに研究を進めています。

2014年9月、冒頭でご紹介した先端研と共同で、「継続的な飲泉が人体にどのような影響を与えるか」を検討する研究をはじめました。

先端研は、血液・尿中の代謝物解析や糞便の細菌叢解析の最先端機関で、分子レベルで体に生じる変化を網羅的に観察することができるすごい技術を有しています。

プロジェクトリーダーで研究実験・分析を主導する村上慎之介氏(政策・メディア研究科後期博士課程)によると、「特定の温泉の飲泉がもたらす効果が詳細に明らかになることが期待される」とのこと。

複数の温泉地で展開を予定していますが、最初にご協力いただきますのは前述の長湯温泉。温泉療法医会副会長の伊藤恭先生、竹田市役所に全面支援いただきながら、実験を進めていただいています。

近い将来的、「○○美人を目指すなら○○温泉を」、なんてことがわかると、わくわくしてしまいますよね。