最新記事:2015年07月01日更新

【第11回】『旅の味覚のアラカルト』高橋としお編・著

2015年07月01日更新

おいしい郷土の味覚はいろいろありますが、各地にどのようなものがあって、それにどんな由来があるかを1冊にまとめた本が、今回、ご紹介する高橋としお編・著『旅の味覚のアラカルト』(458ページ/平成13年3月22日初版発行/品切れ・重版未定)です。

おいしい郷土の味覚はいろいろありますが、各地にどのようなものがあって、それにどんな由来があるかを1冊にまとめた本が、今回、ご紹介する高橋としお編・著『旅の味覚のアラカルト』(458ページ/平成13年3月22日初版発行/品切れ・重版未定)です。

企画から発行まで、およそ15年を要したというこちらの本、ひとりの著者が、日本全国47都道府県の味を書き下ろしでまとめています。

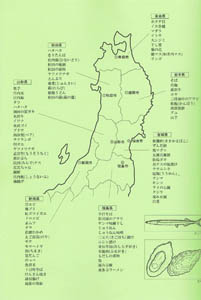

例えば北海道は、アイヌネギ、鹿肉と熊肉、シシャモ、キュウリウオ、サケ、ニシン、数の子、イカ、タラバガニ、花咲ガニ、ホワイトアスパラ、グリーンアスパラ、根ワサビなど46品。沖縄県は、甘藷(うむ)、ラフテー、牛肉料理、そーきそば(沖縄そば)、蒲鉾、そうみん、山羊料理など19品。

名前を読んでもそれが何か分からないような、知られざる郷土の味覚も盛りだくさん。さらに、これらの名物について、文化背景や調理法、味わいや栄養などといった幅広い情報が、肩の凝らない文章で語られています。

お馴染みの料理である天ぷら(「江戸前天ぷら」/東京)ひとつとってみても、

「江戸前天ぷらの語源には諸説ある。大阪から利助という男が江戸へ出て来て、魚のつけ揚げの辻売りを始めることになり、山東京伝(江戸時代後半の浮世絵師・戯作者)に命名を依頼したところ『天竺浪人がふらりと江戸へで商売を始めるのだから、天ぷらがよかろう』と名付けてくれたという話がある。また徳川二代将軍・秀忠が朝鮮使節を接待した際の料理がテンプラリだったという。当時の西欧の教会では、金曜日は食肉を絶ち、油で揚げた魚肉を食べていたことからスペイン語のテンプロ(寺)が転訛したものといい、これが正説ともいわれている。そのほかに、万葉仮名の阿麩羅阿希(あぶらあげ)の阿希が採れて、天麩羅になったとの説もある」

と面白い話が続きます。

また、食に関連した詩歌が掲載されているのも特徴のひとつで、

例えば、これからの季節に楽しみな山形の「だだちゃ豆」なら

枝豆を 食へば雨月の 情けあり 高浜虚子

岐阜の「鵜飼漁のアユ料理」なら、

面白うて やがて悲しき 鵜舟かな 松尾芭蕉

というように、それぞれの味覚にまつわる歌を選ぶという徹底ぶりです。 「現代では、おいしく美しい料理は数限りなく存在しています。しかし、旅のロマンを満喫できる意外性のある味は、やはり都会より地方が圧倒的に多いといえましょう。食通諸姉兄にお目通し頂き、旅行計画の一助にして頂ければ幸いです」(「まえがき」より)

「現代では、おいしく美しい料理は数限りなく存在しています。しかし、旅のロマンを満喫できる意外性のある味は、やはり都会より地方が圧倒的に多いといえましょう。食通諸姉兄にお目通し頂き、旅行計画の一助にして頂ければ幸いです」(「まえがき」より)

全国の味覚も、いろいろとお取り寄せができますが、その土地の空気の中で、地元の店で、採れたて作りたてを味わう体験は、やっぱり格別なもの。日本には、その特別な味わいが、こんなにたくさんあるんだと総覧できる、著者渾身の一冊です。