最新記事:2014年12月01日更新

【第5回】『かくし芸とゲーム』古川明朗・著

2014年12月01日更新

2014年も残り1カ月を切りました。1年が本当に早いですね(しみじみ)。今回は年末年始にちなみまして、古川明朗著『かくし芸とゲーム』(235ページ/昭和55年12月5日45刷発行/品切れ・重版未定)をご紹介致します。

「宴席と言えば、隠し芸がつきもの。宴がたけなわともなれば、必ず隠し芸を所望されます。隠し芸によって、人々の親密さは一層増し、宴会は和気あいあいの内に終わることができるからで、隠し芸は、既に社交の具として、欠くことのできないものとなっています」

「宴席と言えば、隠し芸がつきもの。宴がたけなわともなれば、必ず隠し芸を所望されます。隠し芸によって、人々の親密さは一層増し、宴会は和気あいあいの内に終わることができるからで、隠し芸は、既に社交の具として、欠くことのできないものとなっています」

(序文より)

こちらの本は、宴席を盛り上げる古今東西のさまざまな芸やゲームを集めたものです。初版は昭和30年代。内容は、手品・奇術、珍芸、拳、小咄、香具師の口上、阿呆陀羅経、寸劇、舞踊、お座敷ゲーム、一般室内ゲーム、日本古来のゲームと、本当にさまざまです。

今読むと、こんな芸があるんだという驚きもあり、その一方で、形は多少違うけど今もこれはあるな、というようなものもあり、芸とゲームの変遷を感じます。いくつか、ご紹介致しましょう。

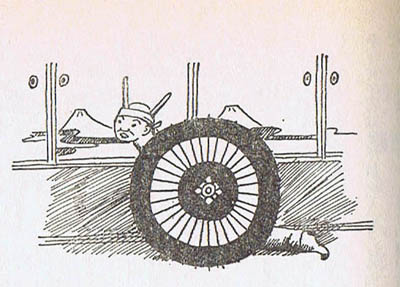

まずは「珍芸」から、「カサツムリ」です。

「これより演じまするお笑いは、蝸牛ならぬカサツムリめにございます。しかし、万が一にも蝸牛に見えましたなら、まずはお慰みとござい」

口上が終われば、おもむろに芸に取りかかりましょう。必要なものは、蛇の目傘、手拭、箸などです。 そこで、図のような格好を致しますが、しかし、これだけでは本物の蝸牛には遠く及ばず、興味もわきません。そこで、あなたの技巧が入用となります。頭を引込めたり出したり、さも蝸牛が這っているかのようなパントマイムを致します。

そこで、図のような格好を致しますが、しかし、これだけでは本物の蝸牛には遠く及ばず、興味もわきません。そこで、あなたの技巧が入用となります。頭を引込めたり出したり、さも蝸牛が這っているかのようなパントマイムを致します。

これは、演技力が問われる芸ですね...!

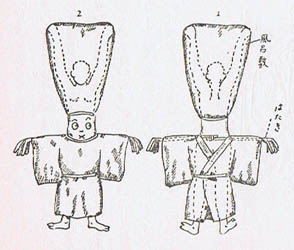

続いて「腹芸踊り」。 まず、上半身は裸になります。そして図のように着物を後ろ前に、両腰の少し上に着つけ、両袖にはハタキを通し、これを手の代用とします。

まず、上半身は裸になります。そして図のように着物を後ろ前に、両腰の少し上に着つけ、両袖にはハタキを通し、これを手の代用とします。

着物の背襟は、お臍よりやや下にずらし、腹にはお臍が口に見えるように目鼻を描きます。次に大風呂敷か何かで、腹に描いた眉の上あたりまで、頭からスッポリとかぶり、その縁がうまく直線になるように結びつけます。(略)

サァ、いよいよ三味線かレコードに合わせて踊りましょう。(略)腹に書いた顔が様々に変わるよう、左右上下に腹部を動かせるようになったらたいしたものです。

こちらは富良野の「北海へそ祭り」を思い出します。

また同じく身体を使った踊りで、「膝小僧踊り」というものもありました。

うまくやったらかわいいかも!?

それでは最後に、「民謡」から「安木節」。

イラストに味がありますね〜!  それでは、みなさま、よい年末年始をお過ごしください。

それでは、みなさま、よい年末年始をお過ごしください。

※次回の更新は、2月1日(日)です。お楽しみに!