最新記事:2018年01月25日更新

第6回【イベントレポート】「ワインの香り〜香りへの科学的なアプローチ〜」

2018年01月25日更新

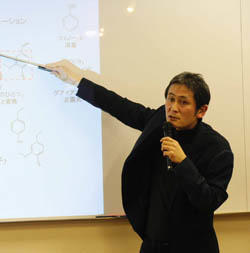

2018年1月13日、東京・港区の「田崎真也ワインサロン」にて、「ワインの香り〜香りへの科学的なアプローチ〜」と題した東原和成教授の特別講義が行われました。今回の記事では、非常に濃厚だった2時間の講義をダイジェストでご紹介します。

「今日の話は必ずしもワインに限らず、日本酒でも、焼酎でも、ジュースでも、あるいは料理でも、通じる部分はかなりあります。味わうということにおいて、香りというのは重要な要素なのです」(東原先生)

「今日の話は必ずしもワインに限らず、日本酒でも、焼酎でも、ジュースでも、あるいは料理でも、通じる部分はかなりあります。味わうということにおいて、香りというのは重要な要素なのです」(東原先生)

講義は、そもそも香りや嗅覚とは、どういうものか? ということから始まりました。人間は五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)をフルに使って味わっており、あまり意識されていないものの、嗅覚はおいしさにおいてかなり重要な要素であること、また生きていくためにも欠かせない感覚であることが説明されました。

そして「におい」(良い香りとくさいにおいを含めたニュートラルな意味)の文化的側面について触れ、古来よりにおいは、ただいいにおい、くさいにおいというだけでなく、神話や昔話に出てきたり、儀式に使用されたりなど、さまざまなパワーを持つものと考えられてきたといいます。

それは科学的にも根拠があり、鼻がにおいを感知すると、その信号は、情動や本能的な気持ちを制御する脳の扁桃体や視床下部にダイレクトに伝わるため、何のにおいかを感じ取る前に、無意識に情動が動かされるのだそうです。

「香りというのは、脳神経的な根拠から、やはり我々の気持ちを直接動かすような力を持っていると言えると思います。ですから、これは何の香りかな? と表現することと同時に、今どういう気持ちが動かされたかな? ということを感じるのもまた、香りの面白いところですね」

香りは数十万種類の「におい物質」からできており、それらの物質のほとんどが、生命に由来するものなのだそうです。

「ワインの香りも、ブドウという植物と酵母という微生物が造るわけですから、生物が由来です。生物によって代謝されて出てくるものがにおいなのです。加熱によって出てくる香ばしいにおいなどもありますが、基本的には、においがあるということは、そこに何か生命があるということになります」

そしてワインには、約850種類のにおい物質が含まれているとされています。ガスクロマトグラフィという特殊な機器で、ワインからにおい物質を分離して、個々のにおい物質を嗅ぐという実験が紹介されました。

そしてワインには、約850種類のにおい物質が含まれているとされています。ガスクロマトグラフィという特殊な機器で、ワインからにおい物質を分離して、個々のにおい物質を嗅ぐという実験が紹介されました。

「同じにおい物質に対しても、いいにおいか、悪いにおいかというのは、人によって全然違います。また、においに対する表現も異なります。人それぞれ、そのにおいをどういう記憶に結び付けて覚えているかによって、表現の仕方がまったく違うのです」

さらに香りの不思議についての話は続き、におい物質は少しの量で香りが感じられるものもあれば、量が多くても香りが感じられないものがあることや、微生物が造っているワインにはくさいにおい物質が必ず含まれていること、そうしたさまざまなにおい物質があることで、全体では奥深いよい香りになること。ピノ・ノワールのワインには、ベリーの香りがよく感じられるけれども、ベリーの香りがするにおい物質は含まれていないこと。ひとは何百種類とあるにおい物質の中の、いくつかが組み合わさることによって、ベリーの香りを感じていること(こちらは本書『ワインの香り』で体験できます)などが説明されました。

「ソムリエさんのすごいところは、こうしたにおい物質の組み合わせで生まれる香りを、いくつも頭の中で抽出できることです。でもトレーニングすれば、皆さん全員ができるようになります」

東原先生は、研究でスパイスのにおい物質を使用していることから、ワインの中にあるクローブやコショウの香りがすぐに感じられるといいます。「いわゆる『鼻に付く』ということですね。そのにおいをよく知っていれば、頭で抽出できるわけです」そしてワインを使っての体験へ。

「マウスや犬ができなくて、人間だけができる技があります。それは、のど越しからの香りを嗅げることです。これができるから、人間はおいしさを感じることができ、これだけ食文化が発達したとも言われています」

のど越しからの香りを分かりやすく感じるために、ワインを口に含んでから鼻をつまんで飲み込み、その後つまんだ手を開いて鼻から息を吐き、香りを感じてみます。実際に体験してみると、「おぉ」という納得の声や思わず笑みがこぼれる人も。「ワインだけでなく料理でも、口で咀嚼しながら少し鼻から空気を出すようにすると、その香りを味わうことができます」

鼻から嗅ぐ香りと、のど越しから嗅ぐ香りでは、香りが異なるといいます。

その理由は、口に含んだ時に温度や湿度が上がること、また唾液と混ざることで酸性から中性に動くこと、さらに食材の成分や、唾液の酵素など、口の中で起こる反応によって新たなにおいが発生する場合もあり、また一方で、鼻の中でも、鼻腔の表面を覆う粘液の酵素によって、別のにおいになる場合もあるそうです。さらに口に含むワインの量によって香りが異なるという研究も紹介されました。そして、ひとりひとりの遺伝子の違いによっても、香りの感度が異なることに触れ、それは食品の好みにも影響することが説明されました。 こうして香りについての知識を得た後で、実際のワインの香り探しへ。本書に掲載されている「品種の特徴を表す10の香り」(P62)に基づいて、シャルドネとマスカット・べーリーAのワインから、香りを探しました。

こうして香りについての知識を得た後で、実際のワインの香り探しへ。本書に掲載されている「品種の特徴を表す10の香り」(P62)に基づいて、シャルドネとマスカット・べーリーAのワインから、香りを探しました。

「先ほどお話ししたように、それぞれのにおいに対して皆さんが記憶していることは違います。例え同じベリー系のにおいがしても、ある人にとってはそれがラズベリーに感じ、ある人にとってはアメリカンチェリーに感じる。ですから、『答え』は無いのです。人それぞれ違って当然なのです。そこが香りの面白いところでもあります」

ワインを手に、香りの効果的な嗅ぎ方に加え、左右の鼻にはいずれか「きき鼻」があり、右と左で香りの感じ方が違うので、鼻を軽く振るように動かすと香りがより感じられること、また鼻が香りに慣れてしまったら、鼻から空気を吹き出してから、自分のにおいを嗅いでリセットすることなどのアドバイスがありました。

その後、ワインの「オフフレーバー」とされるにおいの「フェノレ」、「ブショネ」、「豆臭」を体験。フェノレのにおいは、少しあるとワインの香りを引き立てることもあること、コルク臭といわれるブショネは、分子構造がフェノレと似ており、においが似ていることから、よく間違われることなどの解説がありました。

その後、ワインの「オフフレーバー」とされるにおいの「フェノレ」、「ブショネ」、「豆臭」を体験。フェノレのにおいは、少しあるとワインの香りを引き立てることもあること、コルク臭といわれるブショネは、分子構造がフェノレと似ており、においが似ていることから、よく間違われることなどの解説がありました。

そして「豆臭」は、においの元となる物質が、唾液と混ざることによって、におう物質に変わることを体験。まずにおい物質が入ったワインを鼻で嗅いでみると、豆臭はほとんどにおいませんでした。ところが口に含んだ途端、あふれ出すように主張をして、後味は強烈に豆。「豆だ!」と口走る声も聞かれるほど、まさに口中で起こる香りの変化を体感する瞬間となりました。

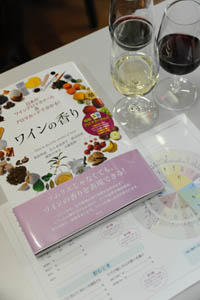

香りには力がある、ということは、ワイン好きの方なら、おそらくすでに実感されていることでしょう。本書『ワインの香り』には、ワインに含まれるにおい物質を嗅げる12枚のカードが付いています。皆さまぜひ実際に嗅いで、香りの不思議さ、面白さに触れてみてください。

香りには力がある、ということは、ワイン好きの方なら、おそらくすでに実感されていることでしょう。本書『ワインの香り』には、ワインに含まれるにおい物質を嗅げる12枚のカードが付いています。皆さまぜひ実際に嗅いで、香りの不思議さ、面白さに触れてみてください。

取材にご協力くださった受講生の皆さま、「田崎真也ワインサロン」さま、ありがとうございました。

また、ただいま東京・青海の「日本科学未来館」のメディアラボにて、東原先生の展示「匂わずにいられない!~奥深き嗅覚の世界~」(会期/2017年12月13日~2018年5月21日)が開催中です。こちらも、あっと驚く香り体験が待っています。皆様、ぜひ足をお運びください。