最新記事:2015年02月05日更新

第5回【日本酒・焼酎・ワインがクロスオーバーする魅力】

2015年02月05日更新

料理に合わせて、日本酒や焼酎、ワインを行きつ戻りつできる店。

酒のジャンルを超えて楽しむということを考えたとき、日本ワインという選択肢は魅力的。

東京・四谷の「四谷ふく」は、そんな悦楽のある一軒だ。

「一度は行ってみたい」と、言われる一軒である。

「一度は行ってみたい」と、言われる一軒である。

聞こえてくる噂はいいものばかり。あそこの「ふくかつ」がうまい、八寸もなかなか、いやいや河豚のシーズンのコースが云々。

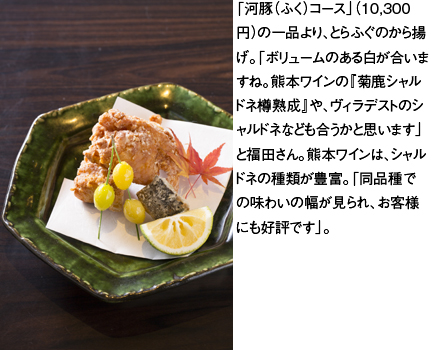

酒の噂も聞こえて来る。女将の燗がいいらしい。かと思えば、焼酎好きが喜ぶ酒も置いてある。そして日本ワインの揃えもいいようだ......。

期待は膨らむ。耳年増にもなる。しかし、どうにも予約が取れない。大人気の一軒なのだ。

そんなあるとき、この企画が来た。時は満ちたり。いざ、「四谷ふく」へ。 新宿御苑前駅から新宿通りを四谷方面へ行き、四谷四丁目の交差点の少し手前を路地へと入る。地下に続く階段の先に、控えめに光る店の看板があった。

「空いている日もありますよ。お気軽にどうぞ」と温かく迎えてくれたのは店主の福田知則さん。 料理は先付、八寸から始まる日本料理のコースが中心。夜が少し深くなる頃には、酒と一品料理で粋に呑む紳士淑女の姿もある。

「元々はフランス料理店のソムリエだったんです」と福田さん。イタリア料理店でも1年間働き、フランスやイタリアのワインに親しんだ。

「元々はフランス料理店のソムリエだったんです」と福田さん。イタリア料理店でも1年間働き、フランスやイタリアのワインに親しんだ。

「ある時、ソムリエ試験の会場で、高校時代のラグビー部の仲間にばったり会いまして。『あれっ、どこで働いているの?』と。彼は割烹『小田島』の息子さんだったんです。高校生のときには何も知らなくて......」

「小田島」といえば、フランスで「ワインと割烹」というマリアージュの日本料理店を出し人気を博した後、日本にそのスタイルを"逆輸入"した先駆者。福田さんは、そんな小田島さんの話を息子さんやご本人から聞くうちに料理への思いがむくむくと膨らみ、20代半ばで「小田島」に修業に入ることを決意した。

「日本料理の板前になりたいというよりも、とにかく『小田島』に修業に入りたかったんです。でも料理の道に進んでからの5年間は、いったんワインの世界からは離れ、料理に集中しました」

再びワインへの興味を開いたのは、山梨のワイナリー「勝沼醸造」がきっかけだった。 「2004年、私は別の日本料理店で修業をしていたのですが、小田島さんから『勝沼醸造』で剪定から醸造まで1年かけたお手伝いをしてみないかとお話をいただいて。いま振り返ると、日本ワインへの方向性も小田島さんが示してくれたんですね」

季節ごとに山梨の「勝沼醸造」に行き、日が落ちるまで畑で作業をする。そんな生活が3年間続いた。いつも寄り道をする時間はなかったが、雨が降ったり、早く作業が終わったりする時がたまにある。そんなときに近くのワイナリーを回ってみた。「ああ、他のワイナリーのワインもおいしいなあ、と。そうして少しずつ山梨のワインを試していきました」。

2007年11月、独立して「四谷ふく」を開店した。日本酒、焼酎、ワインをボーダーレスに楽しめる店にしたいというのが当初からのコンセプトだ。

2007年11月、独立して「四谷ふく」を開店した。日本酒、焼酎、ワインをボーダーレスに楽しめる店にしたいというのが当初からのコンセプトだ。

「荒木町などの繁華街からも外れていますし、2軒目使いができるという立地でもありません。こちらである程度満足してもらうことを考え、色々なお酒を置きました。私たち自身も、日本酒、焼酎とワイン、酒の種類が違えど何か共通項を感じられる味わいのもの、酒の垣根を超えてボーダーレスに楽しめる味わいが好きなんです。ただ、開店当初は、ワインはフランス産が多かったですね」

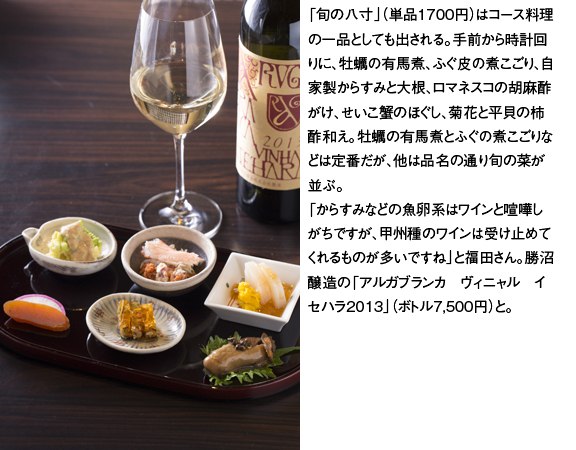

オープン当時の日本ワインは、白が3〜4種類に赤が1種類のみ。しかし山梨に通ううちに、ワインリストの中で日本ワインの占める割合がどんどん増えてきたという。今は日本ワイン8割、ほかの産地が2割といったところか。 日本ワインが増えていった理由のひとつに、料理との親和性があるという。

日本ワインが増えていった理由のひとつに、料理との親和性があるという。

「日本は雨が多いので、フレッシュでみずみずしい食材が多いんです。そうした食材と日本ワインは、"余韻"がとても合いやすいと感じています。対して、フランス産のワインは凝縮感のあるものが多いですが、やはりそうしたワインにはソースなど強い味わいがよく似合う。余韻も含めて、口中での持続時間が長めですね。

ワインも含めてそれぞれの食材や料理は口の中での持続時間があり、その意味で日本料理と日本ワインは相性がいい。ワインの余韻にどこか日本酒に似たものも感じます」

選ぶのは、直接産地や生産者を訪ねて、会って話をした造り手のワイン。ワインの中に意思や主張を感じる造り手のものだ。 「例えば勝沼醸造だったら、飲んで『勝沼醸造らしいな』と思える味がありますね。ダイヤモンド酒造ならば雨宮吉男さんの顔が浮かぶ。造り手を知っていれば分かる、そういう何かを感じるものを置くようにしています」

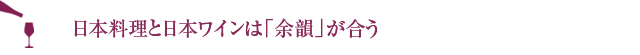

「四谷ふく」の献立は極めて正統派の日本料理だ。でも所々に店主のオリジナリティが忍んでいる。例えば名物「ふくかつ」だ。

「四谷ふく」の献立は極めて正統派の日本料理だ。でも所々に店主のオリジナリティが忍んでいる。例えば名物「ふくかつ」だ。

「ふくかつ」は豚肩ロースをワインで煮て、醤油と砂糖を加えて肉に含ませ、それにパン粉をはたいて揚げるという一品。角煮に似ているが、もっと肉肉しく、かつジューシーな仕上がり。下味がついているから、ビールからワイン、日本酒まで、なんでもドンピシャに合うという、酒飲みにはなんとも嬉しい一品。これも「小田島」の影響を受けて生まれたという。

「『小田島』さんには、フォアグラ大根という名物があります。薄味で煮た大根の上に、フォアグラのソテーがのっているものですね。フォアグラにも薄い塩味しかついていないのですが、これが絶妙のバランスで。自分にもあのような、何か仕事をした名物的な一品があればいいなと試行錯誤してできた一品が『ふくかつ』です。開店してからも、肉の部位や作り方など、探りながら変化させています」

ソムリエとしてフランス料理店、イタリア料理店で培った「味」の経験は、どのような形で福田さんに生きているのだろうか?

「料理とワインを、その素材の香りの共通項で合わせるだけでなく、何かもう一つ香りを加えたり、香ばしさを足したりして香りを膨らませる、というテクニックが(フランス料理やイタリア料理には)あるように感じました。その考えを意識して素材を組み合わせることもあります。例えばシメサバとイチジクにゴマをかけてピンクペッパーを散らしたりとか、枝豆を豆乳でのばしてスープにして燻製オイルをかけたりとか。こうしたアレンジをするときには確かに、フランス料理店などで得た経験が影響していることもあります。

ただ、「ふぐのから揚げ」のように、淡いおいしさをもつ素材のときには、軽く生姜醤油で洗う程度にとどめます。基本は素材を活かし、その味を見えるようにします。アレンジするのは、その必要があるとき。それも最小限に留めますね」

開店して7年。四谷の中心地を離れた路地裏で、舌の肥えたお客と店を作ってきた。ワインも料理も、「まだまだ勉強しなければ」と福田さん。家庭的な温かみがありながらも、料理への真摯さを感じる一軒だ。

![]()

四谷ふく(よつや・ふく)

東京都新宿区四谷4-28-8 パルトビル地下1階

tel 03-3356-1948

東京メトロ丸の内線「新宿御苑前」「四谷三丁目」駅より徒歩5分

http://www.yotsuya-fuku.com

席数/カウンター6席、テーブル16席

営/17:00〜24:00(23:00 L.O.) 土〜23:00(22:00 L.O.)

休/日、祝日の月曜日 禁煙

予算/10,000円〜 ワイン:グラス900円、ボトル 4200円〜 推薦者 フード&ワインジャーナリスト 鹿取 みゆきさん

推薦者 フード&ワインジャーナリスト 鹿取 みゆきさん

丁寧に作られた日本料理と日本ワインのマリアージュが楽しめる店。料理人の店主とサービスを務める奥さんの呼吸はまさにあうん。大切な友、大切な人としっぽり日本ワインを味わいながら、この店で過ごす時間は格別。季節のうつろいを感じさせるお料理を食し日本ワインを飲めば、食とワインへの店主の愛情と彼の誠実な人柄も沁み入ってくる。

<鹿取みゆきさんProfile>

フード&ワインジャーナリスト。総説論文「日本におけるワインテイスティングについて」が日本味と匂学会誌Article of the Year 2009賞を受賞。東京大学空間情報科学研究センター協力研究員。

<鹿取みゆきさんの著書、監修した本>

- 『日本ワインガイド 純国産ワイナリーと造り手たち』(鹿取みゆき・著/虹有社)

- 『においと味わいの不思議 〜知ればもっとワインがおいしくなる〜』

(東原和成、佐々木佳津子、伏木亨、鹿取みゆき・著/虹有社) - 『日本ワインと和つまみ』(岩倉久恵・著、鹿取みゆき・ワイン監修/柴田書店)

※日本ワインのことがわかる「日本ワインガイドfacebookページ」はこちら

第5回【四谷ふく】撮影:牧田健太郎