最新記事:2015年06月09日更新

特別編【3月11日に飲まれた「vin de MICHINOKU」のこと】

2015年06月09日更新

今回の「日本ワイン、飲み行かない?」は特別編です。

紹介するのは、お店ではなく、1本のワインのこと。

2015年3月11日に、全国のワインバーでひっそりと開けられた幻のワイン、「vin de MICHINOKU」の話です。

このワインを作ったのは仙台の「ブラッスリー ノート」(当時/現バトン)の板垣卓也さん。醸造したのは山形の「タケダワイナリー」の岸平典子さんです。

はじまりについて、板垣さんはブログでこんなふうに書いています。

..................................................................................................................

始まりは「キュヴェ東北」というワインでした。

フランス、ロワール地方のティエリー・ピュズラとオリヴィエ・ボノームが

大震災後の東北に何かの役に立てるのならと提供してくれたワインです。

2013年 大阪の藤丸醸造所藤丸さんから連絡があり、神戸を経験している藤丸さん達は事が風化していってしまう事の辛さを語ってくれました。

3月11日という日に"何か"をする事。"何か"があることが重要だ。と。

その日に「キュヴェ東北」を全国の皆で共有して一つに繋がること。

2014年3月11日「キュヴェ東北」というワインは北は北海道、南は長崎の仲間達で抜栓されました。そして、奇しくもその「キュヴェ東北」は2011年のヴィンテージでした。

もちろん2014年だけではなく、これから毎年3月11日に「キュヴェ東北」を開けようと話しをしていたのですが、今年2015年に送られてくるはずの「キュヴェ東北 2012」は天候に恵まれず醸造するに足る収穫ができずにリリースされる事がなくなりました。

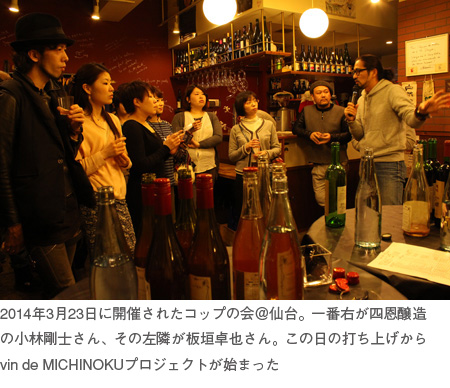

昨年仙台で開催された 日本ワイン 『コップの会』終了時の食事会。

日本のワイナリーの方々と「キュヴェ東北」の話をしていた時に 不意に出た会話

東北6県の葡萄を混ぜて造ったらいいのでは?

その一言から一年。

東北6県から集めた葡萄のみを原料に造られた

VIN de MICHINOKUが、誕生しました。

(2015年01月17日「VIN DE MICHINOKU とは」)

.................................................................................................................. 「打ち上げで気持ち良く飲んでいたら、いつの間にか自分が醸造をすることになっていて驚きました」と、当時を笑いながら振り返るのは岸平典子さん。

「打ち上げで気持ち良く飲んでいたら、いつの間にか自分が醸造をすることになっていて驚きました」と、当時を笑いながら振り返るのは岸平典子さん。

「この日に決まったことは、野生酵母を使うこと、サンスフル(亜硫酸なし)で造ること、東北6県のブドウを使うことです。山形に関しては当社のほか酒井ワイナリーさんもいるので、ブドウの確保はなんとかなると思ったのですが、福島や宮城、青森は大丈夫だろうかという不安はありました。そこからフェイスブックのメッセンジャーを使いながら、板垣さん、酒販店さん、造り手の人たちとやりとりしながら、ブドウの確保を進めていきました」(岸平さん)

「醸造に関しては典子さんに一任していたのですが、どんな葡萄が集まるか不安がありました。酵母添加することになった場合、どうやって東北を表現するか? 例えばタケダワイナリーのワインの酵母を培養して添加ができるか? 補糖することになったら甜菜糖やはちみつなど、何か東北を表現できる材料があるか? そんなことを色々と考えましたね。初めての試みなので、不安が先行していました。一方、典子さんが醸造してくれるという点で、期待も大きかったです」(板垣さん)

ワイナリーの造り手同士で情報交換をしながら、4県(青森、秋田、岩手、山形)のブドウは確保できた。しかし宮城、福島のブドウは9月頭まで見つからなかったという。

「この時点で、私自身は全県のブドウがなくてもいいんじゃないかと板垣さんに伝えたのですが、彼の『絶対に6県入れたい』という意思は揺るがなかったですね」(岸平さん)。

「宮城に関しては連絡の行き違いで、ミチノクに使用予定の葡萄が別のところに販売されてしまったのです。その代わりにお願いしたのが気仙沼の葡萄園。存在は前から知っていましたが、仙台の出版社やライターの方に頼んで連絡をとっていただきました。神だのみに近い感じでしたね。福島は収穫のタイミングが合わずで、本当にあきらめかけていたんですが、普段から交流のある福島のワインバー『レガレット』店主の宇津木さんが車で福島中を探して集めてくれました」(板垣さん)

そうして10月13日の仕込み初日には、東北6県すべてのブドウが確保できるという奇跡が起きたのだった。

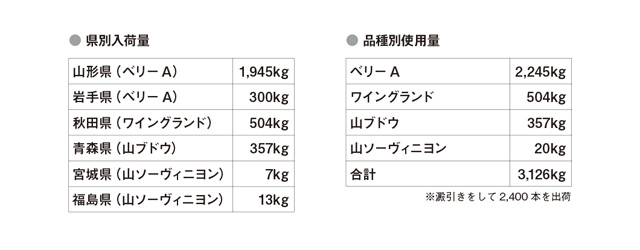

「vin de MICHINOKU」のために集められたブドウの内訳は、このようなものだった。 ブドウは有志で運んだ。板垣さんはもちろん、山形の酒屋「源八」、宮城の酒屋「吉岡屋」、紫波フルーツパーク、酒井ワイナリー、福島のワインバー「レガレット」や仙台のビストロ「ラトリエ・ド・ヴィーブル」など、東北のワイナリー、酒販店、飲食店が休みを返上して運搬した。

ブドウは有志で運んだ。板垣さんはもちろん、山形の酒屋「源八」、宮城の酒屋「吉岡屋」、紫波フルーツパーク、酒井ワイナリー、福島のワインバー「レガレット」や仙台のビストロ「ラトリエ・ド・ヴィーブル」など、東北のワイナリー、酒販店、飲食店が休みを返上して運搬した。

醸造は「難しかった」と岸平典子さん。それもそのはず。ワイングランドも、山ソーヴィニヨンも、山ブドウも初めて醸造する品種だったのだ。

「同じ山形産ベリーAでも、タケダワイナリーのある上山と、酒井ワイナリーのある赤湯のブドウは全く違うんです。しかも混醸(全品種のブドウを合わせて醸造すること)、全く挙動がつかめない、暴れん坊なワインでした。毎日試飲してその日すべきことを決めていきました」(岸平さん)

最初にブドウを触ったときに、ワイングランドの黒い果実感、タンニックでカカオやスモーキーな香りが感じられるワインになるのではと予想していたものの、発酵中期から予想とは全く違う風味に激変していったという。ほの甘く、ヨーグルトや乳酸飲料を思わせる香りが出てきたのだ。

「その後もさまざまな表情が見えて、瓶詰め後も変化し続けていました。リリース直前にやっと着地したような感じで」。ワインラベル貼りも多くの人の協力を経て、3月11日前に各地に到着したのだった。

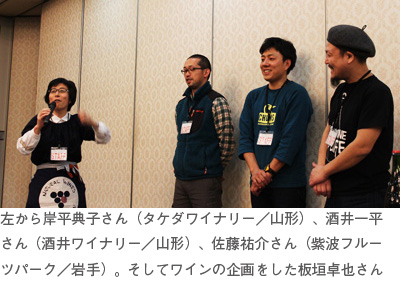

そして2015年3月11日、板垣さんと典子さんは仙台駅前の「イベントホール松栄」という会場にいた。

「きっかけをくれた『コップの会』でリリースをしたいと思ったから」と、板垣さん。

「きっかけをくれた『コップの会』でリリースをしたいと思ったから」と、板垣さん。

「コップの会」は、岸平さんと四恩醸造の小林さんが中心となり、6社前後のワイナリーの造り手が集まるイベントだが、この日は「東北を忘れない」との思いを共有した多くの造り手が集まった。来場したお客さんも地元仙台はもとより、この日のために東京から新幹線で駆けつけた人も少なくなかった。

リラックスした雰囲気の中で「コップの会」は始まった。「vin de MICHINOKU」はこの日の19時に、全国一斉で飲む約束。その時間が近づいていた。

乾杯の音頭は岸平さん。その言葉は乾杯でも献杯でもなかった。

「いただきます!」 岸平さんや板垣さんは、その時、何を感じ、どう味わったのだろう?

岸平さんや板垣さんは、その時、何を感じ、どう味わったのだろう?

「正直うれしかったです。おいしい。おいしい、って聞こえてきたし。県外の仲間たちの顔も浮かびました。自分には仲間がいてくれるって」(板垣さん)

「ひたすらホッとしました。それぞれに仕事を持つ中で、このワインのために、ブドウを作って提供してくれた人がいて、運んでくれた人がいる。さまざまな思いが託されたものに対して、ちゃんとした形で答えなければというプレッシャーがありました。ここで失敗すると東北のみんなの思いをダメにしてしまう、と」(岸平さん)

忘れないためにワインを飲み、笑って語らう。

また来年もこうして多くの人と会えるようにと願う。

思いのたすきを受け継ぐように、また今年も「vin de MICHINOKU」は造られる。

「今年は、葡萄を集める作業を各県の飲酒店さんたちと一緒にできるといいですね」と板垣さん。

来年は「キュヴェ東北」もフランスからやってくる。

思いのたすきは、さらに強くなり全国の飲み手に渡されるはずだ。

2016年の3月11日、日本のバーのどこかで、あるいは家庭の食卓で、あなたと私は同じワインを飲んで、ともに東北に思いを寄せるだろう。「忘れない」ことを、こんなに優しい気持ちで続けられるのは、ワインの力があってこそだ。